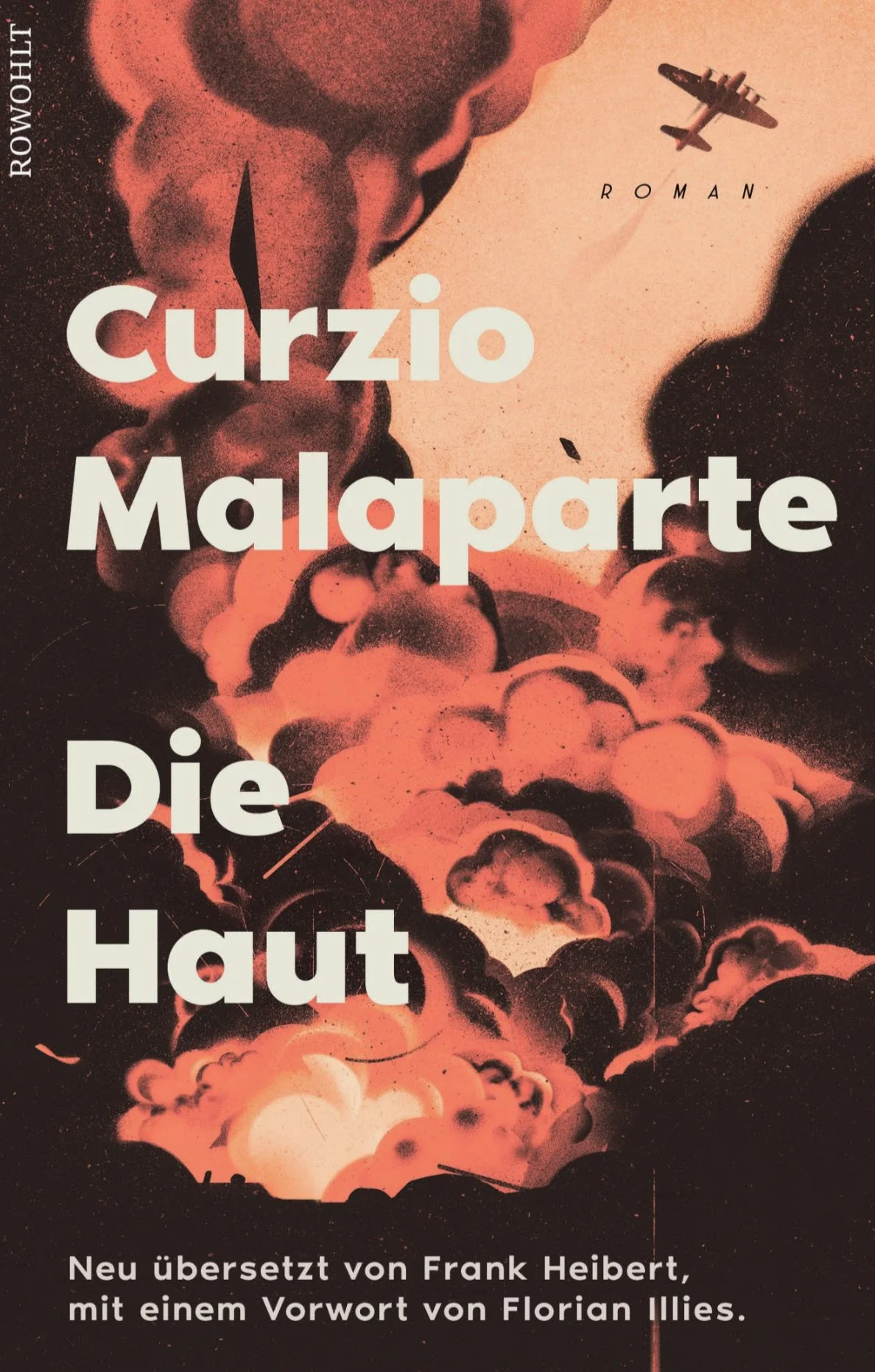

Curzio Malapartes Roman „Die Haut“ – eine Rezension als Mailverkehr

Alexander Kluy: Vielleicht als erstes stellt sich die Frage: Wer soll denn diesen extrakrassen Kriegs-Antikriegs-Roman, sehr gut neu übersetzt und mit (hie und da etwas löchrigen) Erläuterungen versehen, aus dem Jahr 1949 lesen? Welches Publikum hat der Rowohlt Verlag für diese „terroristischen Seifenblasen“ in aktuellen brutalen Kriegszeiten im Blick? Die Generation Z kaum – denn da hätte jede brutale Episode, jede Seite, ja jeder Satz mit Triggerwarnungen überdruckt werden müssen.

Martin Thomas Pesl: Die unergründlichen Wege der GenZ zu beurteilen, bin ich mit meinen 40 Jahren wohl auch schon zu alt. Aber die Frage ist berechtigt. Denn der Übersetzer Frank Heibert erklärt ja in seinem recht instruktiven Nachwort, wie sauer ihm vor allem die homophoben Passagen aufstoßen (was nur allzu nachvollziehbar ist). Die Arbeit seines Vorgängers Hellmut Ludwig bewertet er grundsätzlich positiv. Ein paar altbackene Ausdrücke wie „mitunter“ oder „im Traume“ allein machen noch kein Update erforderlich. Wozu also die Neuübersetzung nach 75 Jahren? Nun, die deutschsprachige Leserschaft erlebt jetzt wieder Kriege in erschreckender Nähe, wenn auch großteils nicht am eigenen Leib. Jene Stellen, in denen nicht der Zweite Welt-, sondern der Krieg an sich zum Gegenstand der Betrachtung und Verachtung wird, vermögen doch produktiv aufzuwühlen und erst recht, wenn ein Zeitgenosse sie neu formuliert. Und gerade da, wo handfeste Beschreibungen und Gewalt und Verwüstung nahtlos ihre fantastisch-surrealen Fortsetzungen finden und etwa ein Heer von Gekreuzigten mit dem Erzähler in Dialog tritt, gibt uns Malapartes Roman zeitlose Kunst.

Weiterlesen in der Buchkultur 215