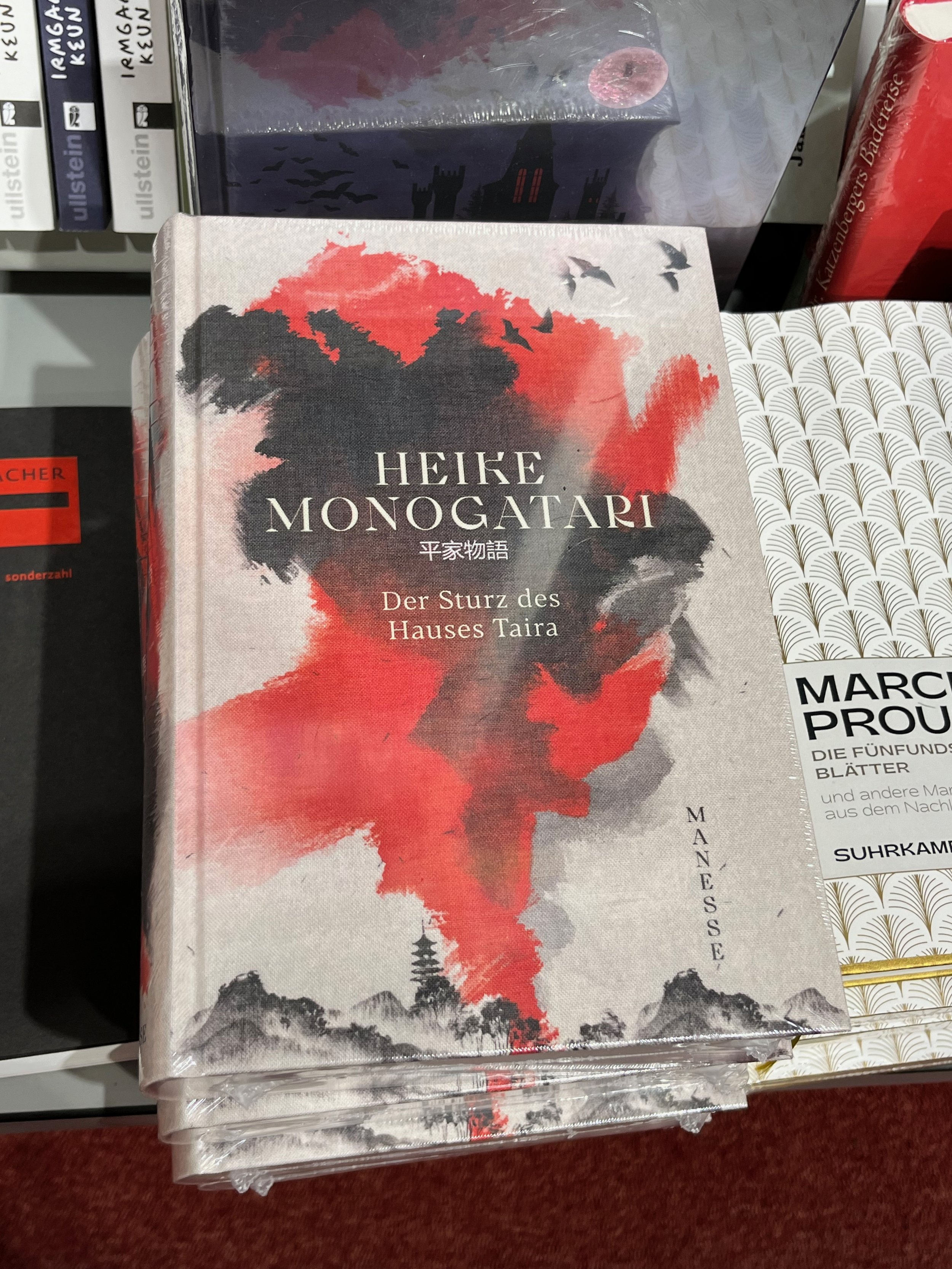

Wiedergelesen: Das wichtigste Epos Japans. 750 Jahre hat es gedauert, bis der bekannteste Roman Japans erstmals ins Deutsche übersetzt wurde. Ein weiteres, bis es zum zweiten Mal geschah.

Sie ist so präzise wie spekulativ, so salbungsvoll wie erbarmungslos. Alle in Japan kennen die Geschichten aus dieser Chronik, die Geistliche ab dem 12. Jahrhundert mündlich überliefert und schließlich vielfach niedergeschrieben haben. Einem Mönch namens Akashi Kakuichi wird jene Fassung des „Heike Monogatari“ zugeschrieben, die heute – unter nie geklärten Streitigkeiten betreffend das letzte Kapitels – als Standard gilt.

Das Buch erzählt vom Aufstieg und Fall der Samurai-Clanfamilie Taira, deren Angehörige auch die Heike genannt werden, im ständigen Kampf gegen die Genji (oder Monamoto), ihre Gegenspieler. In erster Linie ist es eine frühe Dokumentation grassierenden Nepotismus: Während Kaiser zu – immer noch äußerst einflussreichen – Exkaisern werden, erhalten Familienangehörige in der Hauptstadt Kyōto hohe Ämter zur Linken und zur Rechten. Ähnlich den Beschreibungen von Kampfhandlungen und Gelagen in der mittelhochdeutschen Epik wird dies in peniblen Aufzählungen und Namenslisten dargelegt.

Und doch ist das „Heike Monogatari“ (wörtlich: „Die Erzählung von den Heike“) mehr als nur ein Geschichtsbuch. Denn die schier unüberschaubare Menge an Kämpfern und Hofdamen hat auch Gefühle. Die allermeisten von ihnen enden entweder enthauptet oder haben sich mittels Harakiri entleibt, aber nicht, ohne ein aufgrund der Homophonie diverser Schriftzeichen besonders raffiniertes Gedicht zu verfassen oder so herzzerreißend zu wehklagen, dass ihnen vor lauter Tränen „die Ärmel zum Auswringen feucht“ sind.

Weiterlesen in der Buchkultur 211