Ein Roman voller Sätze, die ein ganzes Leben auf den Punkt zu bringen scheinen: »Botanik des Wahnsinns« heißt der Debütroman von Leon Engler.

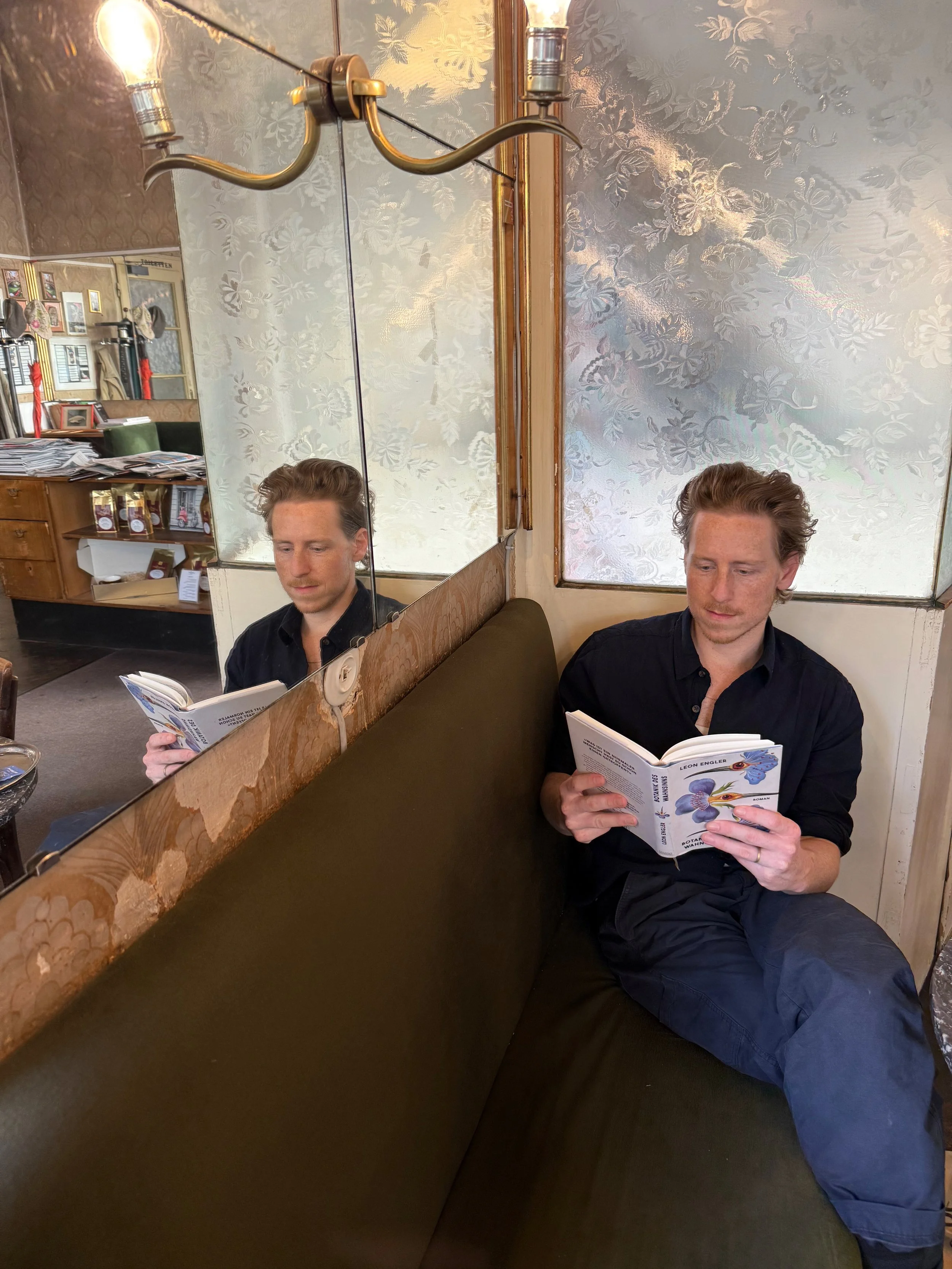

Über 400 Fassungen gab es in fünf Jahren, das Endprodukt hat sogar die große Siri Hustvedt zu einem Blurb bewegt: Martin Thomas Pesl hat Leon Engler vorab der Veröffentlichung von »Botanik des Wahnsinns« zum Gespräch in Wien getroffen.

—

Buchkultur: Leon Engler, wir sind hier im Café Jelinek in Wien-Mariahilf. Ihrem Stammcafé?

Leon Engler: Es war eines. Ich habe um die Ecke gewohnt und war fast jeden Tag hier. Ich kenne die Kellner auch noch sehr gut – aber sie mich nicht.

Jetzt wohnen Sie nicht mehr in Wien?

Leider nein, sondern in Berlin. Da mache ich noch die Ausbildung zum Psychotherapeuten fertig. Ich habe aber schon beim österreichischen Sozialministerium angefragt, ob sie mich hier arbeiten lassen. Das entscheiden die aber erst, wenn ich in Deutschland die Approbation habe. Vielleicht muss ich noch Prüfungen nachholen.

Wenn Sie fertig sind, möchten Sie dann mehr schreibender Therapeut oder therapierender Autor sein?

Am liebsten 55 % Autor, 45 % Psychotherapie. So mache ich es gerade auch. Ich sehe an zweieinhalb Tagen die Woche schon Patienten. Den Rest schreibe ich. Das war immer mein Traum, jetzt hat es tatsächlich einigermaßen geklappt.

Gerade bei diesem Buch wäre es verlogen, nicht nach dem autobiografischen Kontext zu fragen. Der Protagonist heißt Leon, auch wenn das nur einmal in Form eines umgedrehten »Noel« zugegeben wird. Soll man als Leser/in denken, dass Sie mit Ihrer Erzählerfigur ident sind?

Es ist nicht autobiografisch, sondern autofiktional. Im ersten Kapitel steht ein Zitat von Siri Hustvedt, wonach Erinnerungsvermögen und Vorstellungskraft nicht voneinander zu trennen sind. Das ist Programm. Auch von Flaubert gibt es ein schönes Zitat: »Alles, was erfunden ist, ist wahr. Die Bovary leidet gerade in zwanzig Dörfern Frankreichs.« Und ich denke, die Familie, von der ich schreibe, leidet in zwanzig Städten Deutschlands und Österreichs. Natürlich ist mir auch unangenehm, dass das so ein autofiktionales Debüt ist. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Sonst habe ich immer Sachen geschrieben, die ganz weit weg von mir waren, zum Beispiel über einen Typen, der in den Outskirts von Moskau eine Mars-Simulation mitmacht und dann in sein altes Leben zurückkommt. Das waren Theatertexte, Kurzgeschichten. Deshalb ist es seltsam, dass mein erster Roman diese Realitätsanleihen hat. Die Hoffnung ist, dass sich in dem Persönlichen auch etwas Allgemeines spiegelt. Gleichzeitig gehört es zur Psychotherapie-Ausbildung auch dazu, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Der Satz steht auch im Buch: »Bevor du die Geschichte von anderen verlangst, musst du dich mit deiner eigenen konfrontieren.«

Sie sind zwar ein eher später Romandebütant, hatten Ihre erste Veröffentlichung als Theaterautor aber schon mit 22. Dennoch sagt Ihr Erzähler Sätze wie »Schriftsteller sind eine Hochrisikogruppe. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben.« Oder in Bezug auf den Vater: »Schlosser schreiben in der Regel keine Autobiografien.« Sind Sie komplett von außerhalb in die Literatur hineingerutscht?

In der Tat gab es bei uns zu Hause keine Bücher, höchstens die Gesamtkollektion der »Lustigen Taschenbücher«. Als ich 16 war, hatte ich eine 20-jährige Freundin, die las die ganze Zeit und strich sich in den Büchern Sachen an. Sie wusste nicht, dass ich so viel jünger war, und um nicht dumm und unbelesen zu wirken, begann ich, die Bücher, die sie las, in der Bibliothek auszuleihen. So hat es bei mir angefangen.