„Botanik des Wahnsinns“ ist ein bestechender Debütroman. Ein Porträt des Autors Leon Engler

Der Ich-Erzähler sitzt in einem Lagerabteil und geht ein paar Kartons durch. Regelmäßig muss er den Arm heben, damit das Licht wieder angeht. Die Wohnung seiner Mutter wurde zwangsgeräumt, er findet offizielle Schreiben, aber auch Dankeskarten von Greenpeace und Co. „Bis zuletzt war es ihr wichtiger zu helfen, als Hilfe in Anspruch zu nehmen“, schreibt Leon Engler.

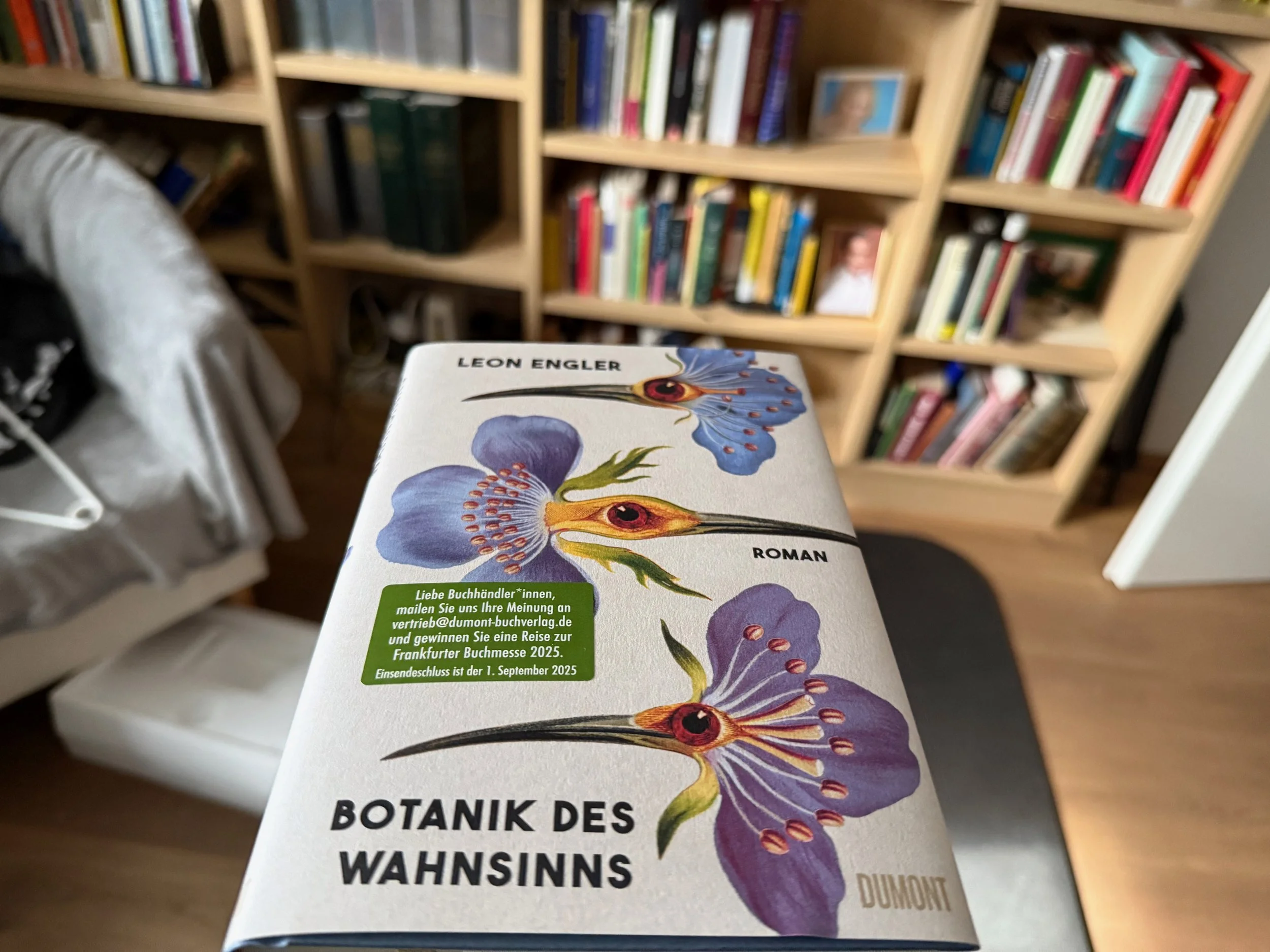

Da sind wir immer noch auf Seite eins. Englers Romandebüt trägt den Titel „Botanik des Wahnsinns“ und ist voll von Sätzen, die ein ganzes Leben auf den Punkt zu bringen scheinen. Voll von knappen, sparsamen Beschreibungen, die alles klar machen – und dennoch völlig unverbraucht wirken. Auf nicht einmal 200 Seiten entfaltet der 1989 geborene Autor auf diese Weise eine eigenwillige Familienchronik bis in die Großeltern-Generation, aber auch eine Art eigene Coming-of-Age-Story. Autofiktion, sowieso, die liegt ja im Trend, aber in dieser Dichte und Schärfe findet man das Genre selten bedient.

So überrascht es auch nicht zu erfahren, wie der Roman entstanden ist: durch ausladende Textproduktion, gefolgt von radikalem Eindampfen. 400 Fassungen habe es in fünf Jahren gegeben. Engler: „Ich habe fast manisch daran gearbeitet, auch mit dem Lektor. Um zwei Uhr morgens noch im Hotelzimmer gesessen und telefoniert – und um jedes Wort gefeilscht.“

Weiterlesen in der Buchkultur 221