US-Autor James Baldwin, Ikone der Bürgerrechtsbewegung, prägte mit seinen Interventionen den Blick auf rassistisches Unrecht. Zum 100. Geburtstag erzählt ein kluges Buch das Leben eines kritischen Optimisten

Schwarz, schwul und leidenschaftlich: Am 2. August würde James Baldwin 100 Jahre alt. In armen Verhältnissen im New Yorker Stadtteil Harlem aufgewachsen, wandelte er sich zum Weltmann mit Wohnsitzen in Frankreich und der Türkei, der schon zu Lebzeiten als einflussreichster afroamerikanischer Schriftsteller kultisch verehrt wurde.

Wie sonst nur Friedensnobelpreisträger Martin Luther King verkörpert Baldwin die Sehnsucht nach Gerechtigkeit jenseits angeborener Identitäten. Und wie kein anderer gelang es ihm, in Worte zu fassen, woran es hapert. Was struktureller Rassismus bedeutet und dass er mit einer Gleichstellung auf dem Papier nicht behoben ist, verstand Baldwin schon, als in vielen Gegenden der USA Schwarze und Weiße nicht in denselben Restaurants essen durften.

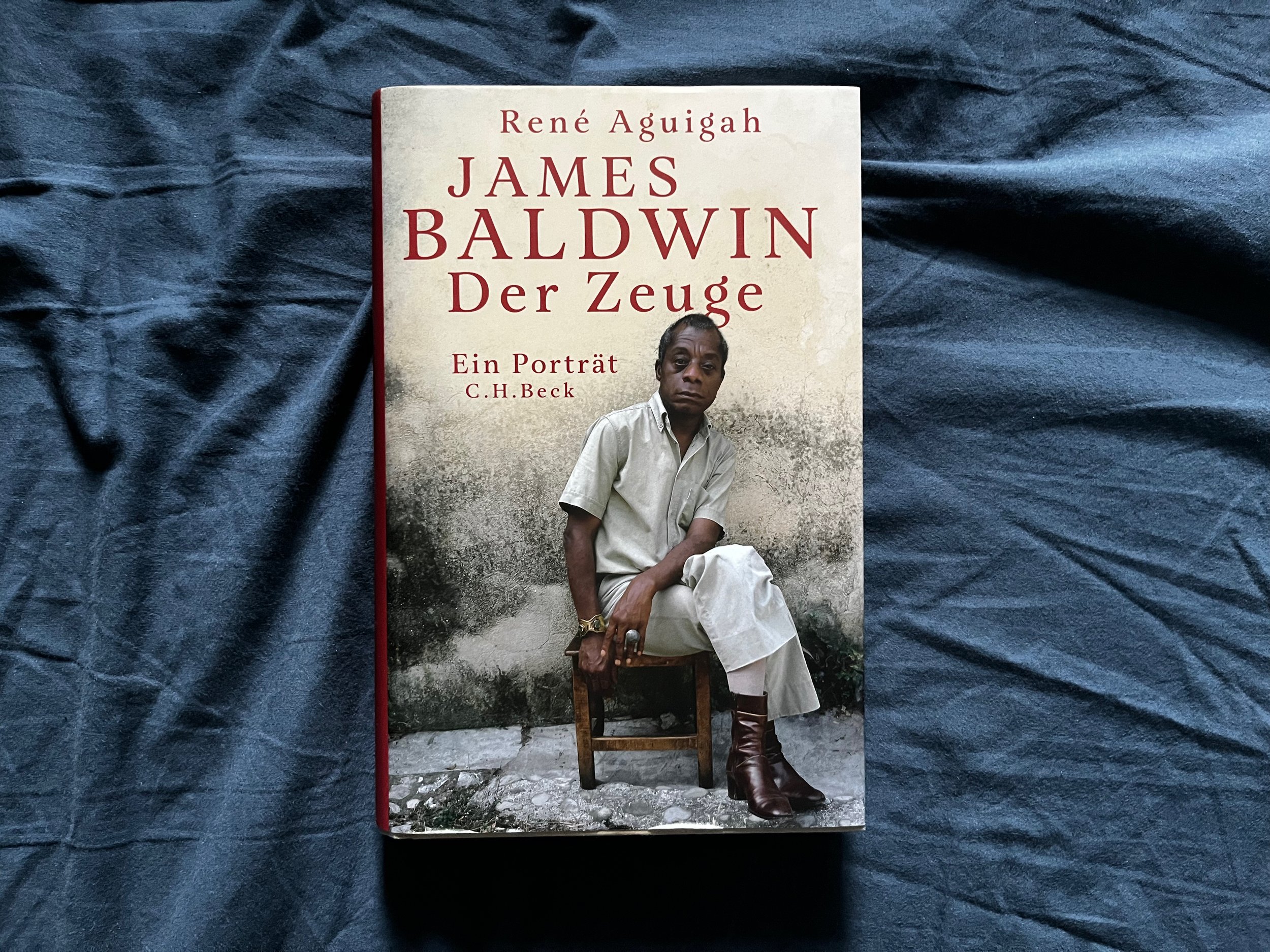

Rechtzeitig zum Jubiläum bringt der deutsche Kulturjournalist René Aguigah eine Art Biografie heraus. „James Baldwin: Der Zeuge. Ein Porträt“ untersucht Baldwin als Kind des tiefsten 20. Jahrhunderts: Er lebte in einer Zeit des Zigaretten- und Whiskeykonsums, der Schallplatten, Schreibmaschinen und Straßenprügeleien. Anhand dreier Gegensatzpaare arbeitet Aguigah heraus, was Baldwins Wirken heute aktuell macht: Der „Autor und Aktivist“ verfasste „Fiction und Non-Fiction“ und war dabei „partikular und universal“ tätig.

Letzteres bezieht sich darauf, dass James Baldwin einerseits für bestimmte Gruppen eintrat, andererseits stets das Band betonte, das alle Menschen miteinander verbindet. Von Anfang an galt er als wesentliche Stimme der Bürgerrechtsbewegung, die sich ab 1954 für die Abschaffung der race segregation, der Rassentrennung, in den USA starkmachte. Gleichzeitig verstand er, anders als sein prominenter Zeitgenosse Malcolm X (1925–1965), dass Weiße und Schwarze zusammenfinden müssen, um nicht gemeinsam unterzugehen.

Weiterlesen im Falter 31/24