Schuldfragen. Dieses Jahr sind sie in aller Munde: die Armenier in der Türkei und das, was im Zuge des Ersten Weltkriegs vor genau 100 Jahren an ihnen verübt wurde. Papst Franziskus nannte es (durchaus nicht als Erster) bei einer Gedenkveranstaltung geradeheraus „Genozid“. Prompt gab es diplomatische Verstimmungen mit der Türkei. Einer jedenfalls hätte Franziskus sofort mit vehementer Geste zugenickt: der österreichische Schriftsteller Franz Werfel. Ohne seinen historischen Thriller „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ wäre die Tragödie der Armenier sehr wahrscheinlich viel weniger bekannt.

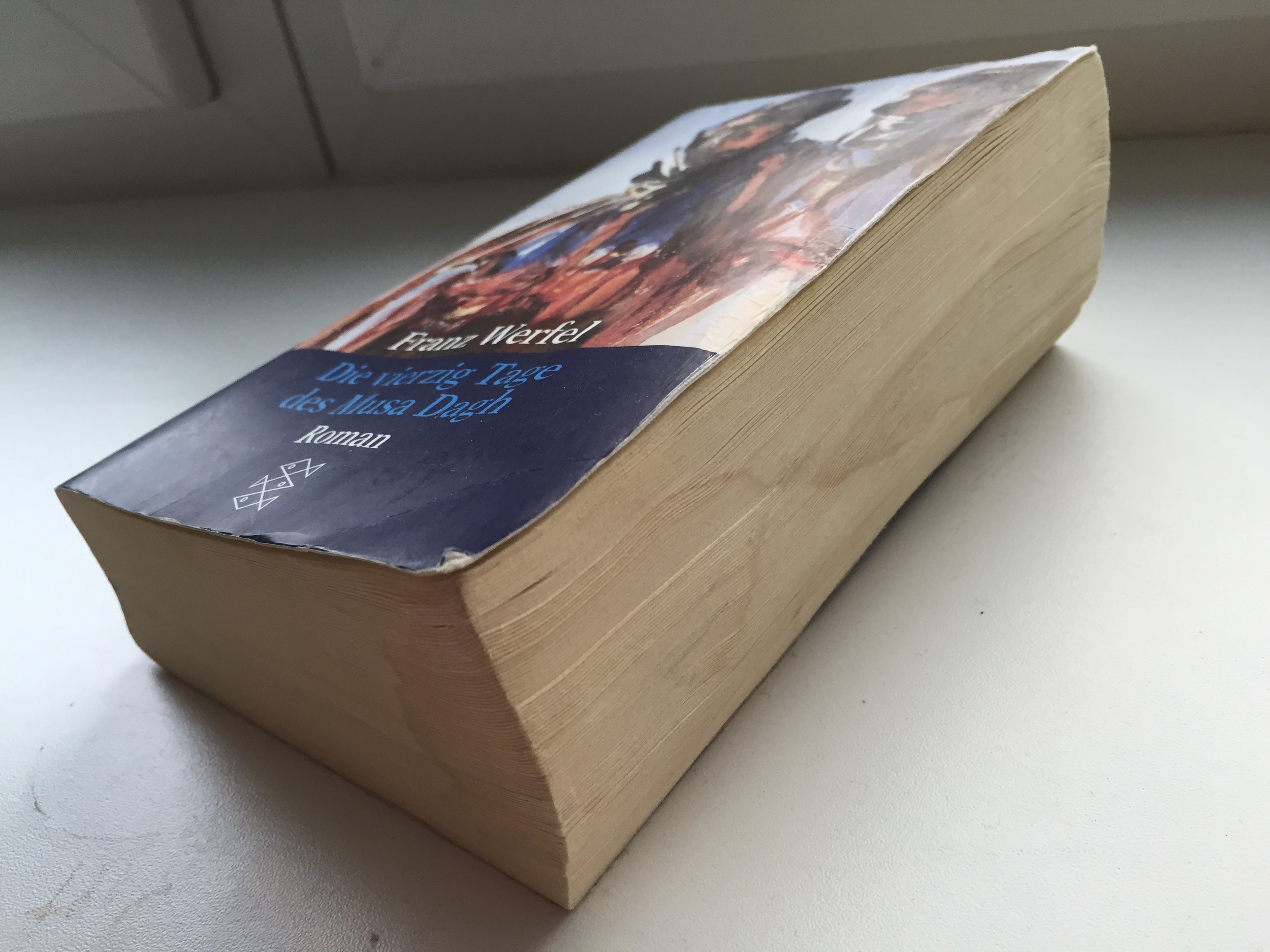

Werfel reiste mit seiner Frau 1929 in den Orient, wo ihm die wahre Geschichte der Menschen aus Yoghonoluk zugetragen wurde. Werfel wurde von Empathie gepackt, arbeitete sich in die historischen Fakten hinein und schuf rund um diese Fakten eine Fiktion, die seitdem ‒ 1933 kam der Roman heraus ‒ Scharen von Lesern knapp 1000 Seiten hindurch packt. Besonders dankbar waren die Armenier. Sie konnten ihr Glück kaum fassen, dass Werfel ihnen ungefragt ein so eindrückliches geistiges Denkmal setzte, und setzten ihm ihrerseits ein physisches, das heute im Wiener Schillerpark steht.

Yoghonoluk war ein „gallisches Dorf“ (in Wahrheit: ein armenisches) in der Südtürkei, dessen Gemeinschaft vom geplanten Vernichtungsfeldzug erfuhr und sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf dem Berg Musa Dağı verschanzte. Dort planten sie einerseits die Verteidigung gegen die Türken und versuchten andererseits, ein „normales“ Leben mit Unterricht und Gebet aufrechtzuerhalten. 4-5000 waren anfangs dabei, und Werfels kraftvolle Worte geben so manchem plastische Gestalt. Allen voran steht Gabriel Bagradian, nicht nur dank seines sagenhaft klingenden Namens eine veritable Heldenfigur. Am Ende der 40 Tage, als französische Kriegsschiffe die türkischen Belagerer zurücktreiben, die Schlacht also gewonnen ist, ist er so erschöpft, dass er den rettenden Schiffen fernbleibt und am Grab des Sohnes an einer letzten Kugel stirbt.

Wahrhaft Blut, Schweiß und Tränen werden hier vergossen, und der Heldendichter bezieht klar politisch Stellung: „Den Jungtürken aber gelang es, das Werk von Jahrhunderten in einem Atemzug zu zerstören. Sie taten das, was sie gerade als Beherrscher eines Völkerstaates niemals hätten tun dürfen! Durch ihren eigenen Nationalwahn erweckten sie den der unterworfenen Völker.“ Viel klarer hätte es der Papst auch nicht ausdrücken können.